我退休已 20 多年了。如烟的往事在时间的长河中渐冲渐淡,然而《安徽工人报》创刊的情景在我的记忆中却清晰依然。我曾对朋友言,安工报的创刊乃“激情孕育,关爱催生”。

殷切重托

1984年底,当时我在省广播电台主持《农村周报》工作。一天,省总工会副主席杨文友通过安徽日报社的凤元涌同志约见我。文友同志早年在凤台县当县委宣传部长时我采访过他,给我的印象是个学者型的干部。见面时他说:“电台、省总虽然仅长江路一路之隔,但我们好几年没见面了。今天,想请你和元涌来商量办《安徽工人报》的事。这之前也在新闻界物色了几位,但都不尽人意。不知你意下如何?”说实话,我北京广播学院毕业后最初几年参与办过省台“职工节目”,从1970年起改办“农村节目”,先后任农村组副组长、组长,一干就是15年,对工厂、工人反而生疏了,怕不能胜任。他听了我的意思,忙说:“隔行不隔山,你毕竟还有几年跑工厂的经历,就不要推却了吧。”接着杨文友又把我们引荐给省总主席刘淦。刘主席慈眉善目,让人有亲近之感。听了杨文友的介绍之后,刘淦左一个“专家”右一个“专家”,说得我们心里不安。他告诉我们,早在1960年省总工会就决定办报,印刷厂都搞起来了,由于国民经济困难,随即搁置;文化大革命中工会也被解散了,更别说办报。现在改革开放,舆论先行,共青团、妇联都有报纸,而工会没有。好不容易争取省委宣传部于 9 月 26 日下文批准办报了,但找不到人才。眼看到年底,办报的事不能再拖了。省总工会寄希望于你们,希望尽快拿出一个方案来,向党组汇报,以便正式作出决定。

我们深深感受到省总领导的信任和期望。可以说,这次谈话使我的新闻从业之路由广播转向了报纸,由农村走向了工厂,而且一干又是15年。

1985 年 1 月 17 日,省总党组开会,听取我们的汇报。我将报纸的性质、宗旨、读者对象、版面构成、工作机制、发行思路等几个方面的初步设想作了汇报。与会领导听了都认为可行,并表示从各个方面支持办报。刘淦主席总结说:“就按这个方案办。”他特别对“鸣时代强音、展主人风采、替职工代言、为各界服务”的办报宗旨并概括为“做喉舌、当益友”表示赞赏。会议决定1985年5 月 1 日前正式创刊,成立以党组成员、副主席杨文友为首的办报筹备班子,由我和元涌同志具体负责筹备工作。

《安徽工人报》的诞生进入倒计时,创刊之车轮正式运转。

激情迸发

省总虽然表示大力支持办报,但当时省总的家底也是捉襟见肘。仅能提供一间不足40 平方米的办公室,摄影的暗房在四楼平台的铁皮房里;原打算支持20万元开办费,也缩减到只有7万元。最大的困难还在于缺少办报人手。当时只配备了从事摄影和行政工作的韩静、王世祥两位同志,我和凤元涌的人事关系还在原单位(我于3月12日调入,元涌更迟一些)。我们只好脚踩两只船,日夜连轴转。当时我们四人真像上足发条的机器,满怀激情投入到新的事业中去。工作节奏之快、效率之高,从下面的几件大事记录中可见一斑:

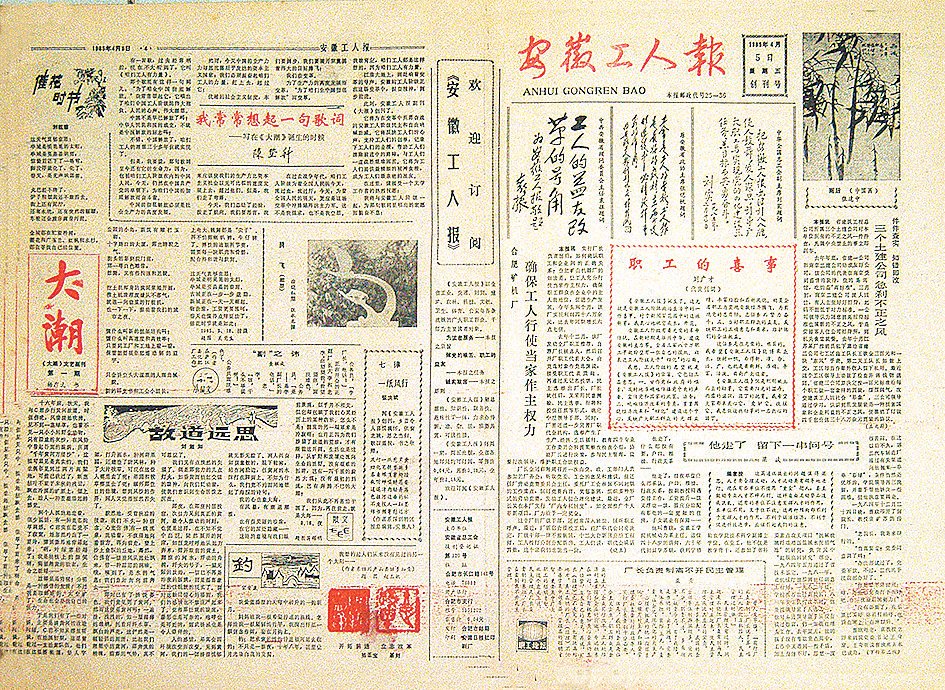

1985年1月20日,争取到省出版局发文批准《安徽工人报》公开出版发行,4开4版周一刊。1月28日,与合肥市邮政局签订邮发合同。

2月2日,为方便下半年报纸订阅发行,省总发文通知各级工会《安徽工人报》提前于4月5日创刊。

2月4日,在《安徽日报》上连续3天刊发《安徽工人报》创刊广告。2月8日,与安徽日报印刷厂签订报纸印刷合同。2月12日,省总召开各地、市、大企业和产业工会宣教部长会议,研究办报发行工作。

2月16日,省总发出第一个《关于订阅〈安徽工人报〉的通知》。尤难忘怀的是,2 月 25 日(大年初六),70 高龄的省顾委常委、省总原主席陈庆泉和年近花甲的刘淦主席亲率我们赴京取经。那天空中还飘着雪花,飞机在三里街老机场起降颇为困难。在京几天,两位老人带着我们马不停蹄。在工人日报社,从早上8点起和总编辑李冀晤谈,一直谈到中午12点;半个小时吃完饭,接着和社长郭国咏谈,一气谈到下午5点。为了请高层领导题写报名,陈老每天都忙到深夜,先后拜会了陈云、方毅、张爱萍等领导同志。凤元涌初次进京,可是实在无暇逛京城。

回来后已是3月,各项准备工作更加紧张、更加细化了。改革开放洪波涌起,工人报怎样鸣时代的强音?经多方联系,得知安徽工学院动力系主任曹欧抛却户口、粮油、行政和工资关系,毅然前往湖北二汽“打工”。曹欧此举在合肥尚属首例,有力冲击了旧的人才观念和人才管理体制。可是,在改革大潮初起的1985年,许多人不理解,许多人深深思索,安工大院内议论纷纷。在报务缠身的情况下,我抽几个晚上采访了曹欧原来的有关同事和院领导,写成一篇通讯,以《他走了,留下一串问号》为题加编者按发表在创刊号上。

在那个激情迸发的春天,用日以继夜、顽强拼搏形容报社的工作并不过分。一天,省总党组副书记、副主席王凤林见到我,动情地说:“老梁呀,你们的工作大家都看得见。省总宿舍就在你们办公室后边,每天晚上都看到你们办公室的灯光亮到深夜。你们也要注意身体呀!”几句话说得我热泪盈眶。

八方关爱

《安徽工人报》的创刊,承载着省总的殷殷嘱托、全省500万职工的厚重期望,也凝结着社会四面八方的深切关爱。

经省总领导出面联系,中央政治局委员、国务委员方毅(后任国务院副总理)欣然为本报题名(后因住院,题名推迟,创刊号集王羲之字);全总书记处书记刘实、省顾委主任袁振、省政协原主席张恺帆分别为本报题词;省委常委、组织部长刘广才写来发刊词《职工的喜事》。

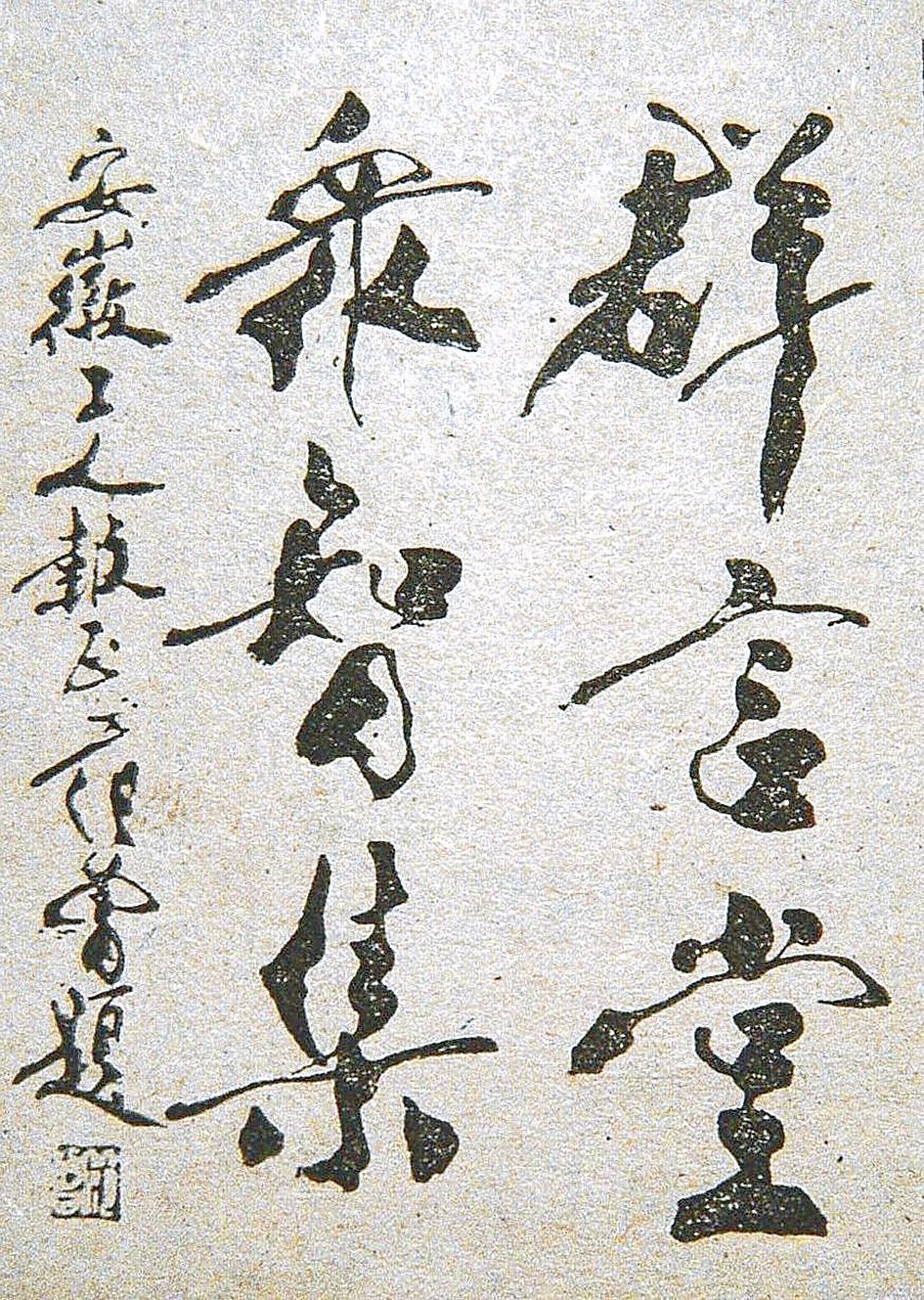

杨主席和韩静同志擅长书法,周围结交了一批书画名家。听说要创办《安徽工人报》,我省著名书画家萧龙士、张建中、李百忍、郭公达、郑若泉、龚艺岚、张良勋、叶家和、李传周、黎光祖、朱白亭、韦书林、孟繁青、冯维韬、庄传林等纷纷为创刊号题词作画;杨主席则挥毫为副刊《大潮》题写刊名。3月22日,书画大师范曾来肥,韩静同志前往采访,范曾乘兴为本报题词:“群言堂,众志集。”一天,我登门约请著名作家陈登科为本报创刊号赐稿。他说:“多家报社约我写稿,我都婉辞了。而工人报创刊我不能不写,我是工人出身呀!”很快陈老的一篇《我常常想起一句歌词》(指“咱们工人有力量”)的随笔送到了报社。

省冶金工会主席张杰把要创办《安徽工人报》的消息告诉了安徽老乡、《深圳特区报》总编辑张洪斌。张总编立就一首七律《一纸风行》寄来,热情歌颂本报创刊。

新闻界的支持自不待言。安徽日报社、新华社安徽分社、省广播电台、省电视台、中央台安徽记者站、工人日报安徽记者站等20多家新闻单位发来贺信、贺词。安徽青年报社的刘湘如、合肥晚报社的赵泉还应邀担纲本报的社外编辑,着实解了我们的燃眉之急。

来自各级工会和广大职工的支持更令人感动。省工会系统各级宣教部门和基层工会全力配合抓报纸发行,踊跃为职工订报。安庆石化总厂808个工会小组共订828份;铜陵有色一冶111个工会小组订了130份,还为书记、厂长和各科室订了一份;东至县工会订报872份,成为全省县级工会订报之首。

截至创刊前夕,短短一个多月我们收到来自全国各地300多封贺信、贺电。其中一个来自河南叫李志璞的退休老工人的信,令报社全体同志感奋不已。李志璞参加过著名的“二七”大罢工,退休后因身体不好,长期住疗养院。他在信中说,他老家在安徽,听说家乡要办工人报,激动得心中久久不能平静,一定要为办《安徽工人报》出一份力。想来想去,决定把多年积蓄的 200 元钱寄给报社,以表支持。要知道,在1985年初的工资环境下,200元并非一个小数字啊!捧着这位普通工人的信和汇单,我们感到,背后有了强大的靠山,有了力量的源泉。我们立即回信致谢,表示不负众望,并退还了这位老工人的血汗钱。

在激情中孕育,在关爱中催生。1985年4月5日清晨,6个版共13万份《安徽工人报》创刊号通过邮局发往全国、全省各地,与读者见面。这是新时期安徽工人运动的一声春雷!当天,《安徽日报》、省电台、省电视台分别刊播了本报创刊消息。当天下午,省总党组正式任命杨文友兼报社总编辑,任命我为副总编辑,主持报社工作。

致远任重

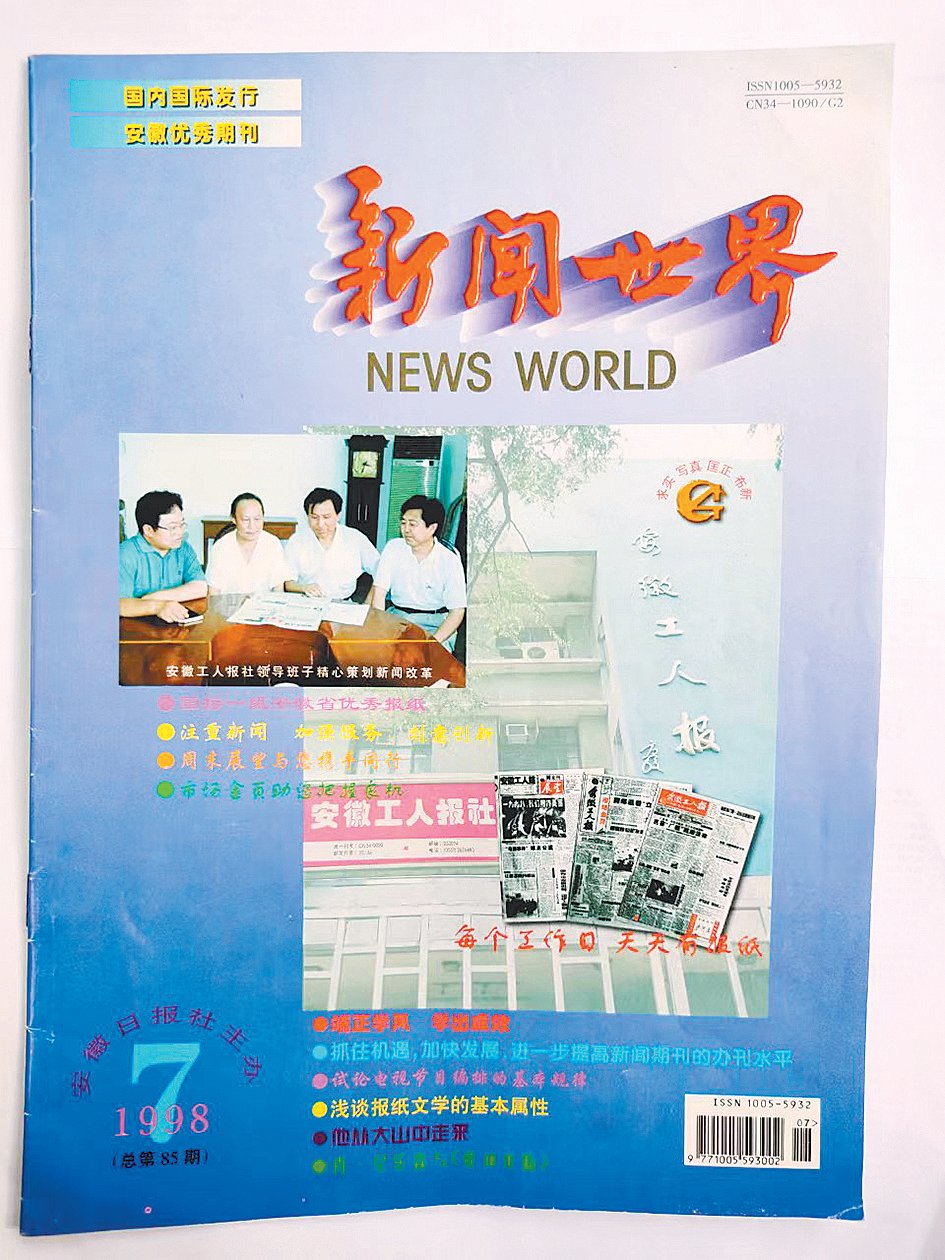

从此,《安徽工人报》这棵新闻百花园中的幼苗,在省总和全省广大职工的抚育下,在报社同仁的辛勤耕耘中,茁壮成长,由四开变对开,由周一而周二,而周三,而周四,而周五。她以“做喉舌、当益友”和“求实、写真、匡正、布新”的特色唱响八皖。在跨入新世纪前夕,为适应蓬勃发展的工运新形势,经省委宣传部和省新闻出版局批准,从 2000 年元旦起,试出对开四版日报。眼看我 60 岁法定退休日(3月16日)即将到来,随即,我和副总编陈平带着样报一同赴京,向国家新闻出版署呈报。负责审批的部门领导听了我们说明来意,劝我们立马返回,告诉我们根本不可能批办日报。在跨出署院大门那一瞬,我心有不甘,立即折回头,直奔署长办公室。经过苦口婆心、充分漫长的陈清,终于说动了署长。经国家新闻出版署发文批准,《安徽工人报》正式易名为《安徽工人日报》(当时全国仅有上海、浙江、四川等少数几家省级工人报)。接着,又成功地请时任全国书协主席沈鹏题写了报名。

如今,37 年过去,《安徽工人日报》几经坎坷,破茧成蝶,不仅艰难地活下来,而且重整装,再出发。在新时期迈上媒体融合发展的新征程主战场,不忘初心,牢记使命,当好党和政府联系千万职工的桥梁纽带,阔步前行!

《安徽工人日报》与安徽工人运动同在!

(作者系安徽工人日报社原总编辑)

本版图片由陈伟、韩芳提供。