上海小三线是在 20 世纪 60 年代在安徽南部和浙江西部山区建设起来的以生产常规兵器为主的后方工业基地。从 1965 年选点筹建开始,到 1988 年调整结束,在这24年中,上海小三线逐步发展成为全国各省市自治区小三线中门类最全、人员最多、规模最大的一个以军工生产为主的综合性后方工业基地。

上海小三线建设是在上海市人民政府小三线建设指挥部统一领导下,由上海各有关工业局按小三线建设的总体规划和产品配套的需要负责对口包建的,包括选址、基本建设和工程技术人员的配备,可以说当时支内的人员都是骨干,即“好人好马好刀枪”。

在小三线建设初期,是采取边基建边生产的方针,在安徽当地政府的配合和支持下,经过广大干部群众的努力和艰苦奋斗,到20世纪70 年代初已经初具生产规模。后来通过逐年的技术改造,不断完善生产工艺和企业管理,产品质量稳定提高,企业生产达到设计纲领的要求,并形成正常的生产规模。

后方基地管理局的科技处主要抓产品质量、新产品研制和新技术推广应用以及相关的工作。但由于小三线企业比较分散,交通不便,消息闭塞,工程技术人员很少外出学习交流,使推广应用新技术较为困难。1978 年 8 月,上海市科技协会金属切削交流队和普陀区金属切削交流队到小三线来传授经验。交流队由朱恒、唐应斌、盛利等全国劳动模范十余人组成,除组织各单位工程技术人员到交流点学习交流外,还组织部分同志深入工厂现场指导,帮助企业解决了一些问题,取得了较好的效果,受到企业的欢迎。

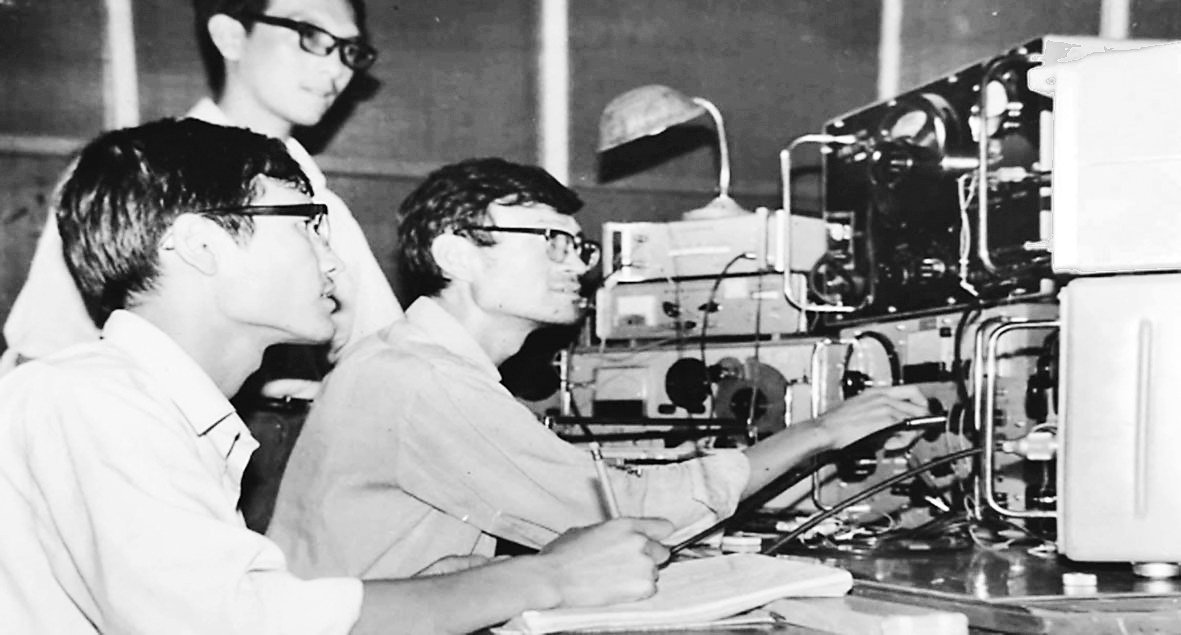

上海在皖南一带的小三线共80家企事业单位。在20多年中,小三线广大职工艰苦创业,努力工作,生产了一批军品和民用产品,为祖国的国防建设和经济发展、技术进步以及开发山区作出了积极的贡献。上海小三线企业获各类科技成果奖共 47 项。例如 5339 厂研制的 DG-1 型多功能电子计算机,性能可靠,计算精度高,抗干扰性强、体积小、重量轻、用途广,在我国首次发射运载火箭试验过程中,圆满完成了任务,荣获国防科工委的嘉奖。又如光明机械厂与同济大学合作,首次应用气浮法处理电泳漆废水新工艺获得成功。经有关单位鉴定,认为这项新工艺为我国电泳漆废水处理开辟了一条新途径。跃进机械厂热处理新工艺等 7 项科技成果 1978年获全国科学大会奖。其他单位在新产品的研制和新技术开发应用方面也取得了不少科技成果。

上海建设的皖南小三线企业是在上海市人民政府和安徽省人民政府大力支持下建成的。20 多年中经过广大小三线职工的艰苦奋斗,为国防建设和发展经济作出了积极的贡献,取得了较大的成绩。企业从初期的亏损转变为逐年上缴利润。但是由于历史的原因,存在的问题也较多,如人员的老化、信息闭塞、民品生产成本较高、销售困难等,这些都严重影响到企业的生存和发展。

1984 年,根据国务院领导关于小三线要搞活的指示精神和全国小三线工作会议提出的“调整、改造、发挥作用”的方针,上海市委、市政府从上海的实际情况出发,决定对上海小三线进行调整。1985 年 1 月,两地在合肥就上海小三线调整的问题,充分交换了意见,并达成了共识。大家一致认为上海小三线调整,要采取特殊政策,发展横向联系,使人尽其才,物尽其用,充分发挥生产能力。上海表示愿意在调整之后,将上海在皖南的小三线企事业单位无偿移交给安徽。国务院随即批复同意上海在皖南小三线调整和交接的协议。

上海小三线调整交接工作是一项大量的复杂细致的工作,既要一手抓调整,又要一手抓生产,既要做好按政策返沪和留皖人员的安置工作,又要确保稳定和处理好两地的关系。小三线调整交接关键是人员的安置,为此,沪皖两省市有关部门在协商一致的基础上,制定了具体的实施细则,并根据企事业单位的具体情况,分批分期交接。在交接过程中沪皖双方本着顾大局、识大体、统一认识、相互协商的精神,经历了 5 年左右的时间,上海小三线调整交接工作基本完成。至此,小三线也完成了它的历史使命。(作者系安徽省委党史研究院调研员)