安徽是我国手工业工人和产业工人产生较早的地区之一,工业和手工业历史悠久。芜湖的冶炼和染织业,在明代已达到相当高的水平。制茶、砻坊、砖瓦、日用品等手工业也有不同程度的发展。誉满中外的文房四宝、芜湖铁画等,在我国民族文化艺术史和手工业史上占有重要位置。

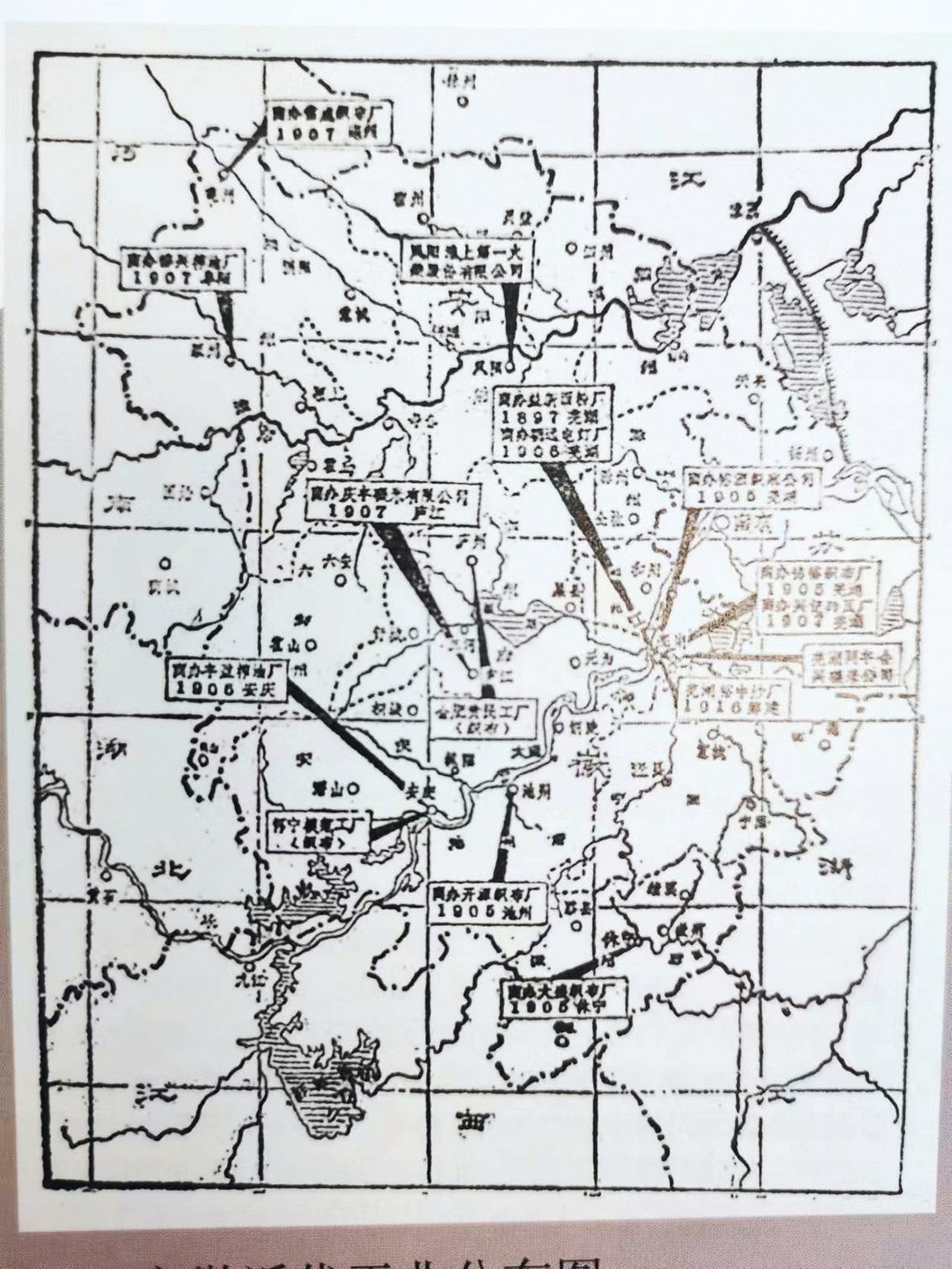

19 世纪 60 年代起,随着外国资本主义的入侵,安徽社会经济和民族工业缓慢发展,安徽的工人阶级也随之产生并发展起来。安徽第一代产业工人是在芜湖、安庆等沿江地区及矿区、铁路等行业先后诞生的。1861年,两江总督曾国藩在安庆创办内军械所,制造洋枪洋炮,试制成功我国第一艘轮船,安徽第一批产业工人从此诞生。从19世纪70年代开始,安徽出现一批以开采煤矿为主的官办、官督商办、官商合办的工矿企业,扩大了工人队伍。19 世纪末到 20 世纪初,安徽的民族资本掀起一股“办矿热”,自甲午战争后至辛亥革命前,创办矿业公司 23 家。同时,民族工业也获得较快发展,到 1908 年,创办工厂企业40家。1916年,安徽的手工业工人已达9.58万多人。1920 年,安徽的产业工人队伍有 2.35 万多人。大革命失败后,安徽的工矿企业和工人队伍在艰难曲折的道路上缓慢发展,到 1949 年中华人民共和国成立,全省共有工厂 3813 家,职工 30 多万人。

安徽工人阶级具有光荣的革命传统。在旧中国,各行业工人经济上受压迫,过着水深火热的悲惨生活;政治上受奴役,处于社会最低层。为改变这种状况,维护自身最起码的生存权利,安徽工人阶级从诞生之日起,就开始了反对帝国主义、封建主义和官僚资本主义的斗争。初期的斗争是自发的、分散的、小规模的,主要发生在芜湖、安庆、繁昌等沿江城镇和矿山。“五四”运动时期、特别是中国共产党成立后,安徽工人阶级在马克思主义指引和中国共产党的领导下,自觉的、有组织的斗争持续不断,从“五四”运动到国民革命军出师北伐,安徽工人开展各种斗争达 160 多次,远比早期斗争次数大大增加。这一时期的主要斗争有:支援北京爱国反帝学生运动;芜湖人力车工人反对增收黄包车牌照税和增加车租大罢工;蚌埠铁路工人和烈山煤矿矿工声援京汉铁路工人“二七”大罢工的斗争;门台子烤烟工人反对外国资本家剥削的斗争;烈山煤矿工人大罢工;六安黄烟工人要求改善待遇、增加工资的罢工斗争等。在土地革命、抗日战争和解放战争时期,安徽工人阶级始终站在反帝、反封建、反官僚资本主义的斗争前列,组织工人武装,参军参战、坚持敌后斗争、保卫革命根据地、支援淮海战役和渡江战役,以及护厂、护矿、保护国家财产等,为驱逐外国侵略者和推翻国民党反动统治,作出了重大贡献。

安徽工人阶级的斗争由自发到自觉,进而组织起来。“五四”运动后,安徽工人阶级以独立的政治力量登上政治舞台,开始了由“自在”到“自为”的转变过程。在中国共产党创立前后,芜湖、安庆等地的革命知识分子和共产党员,创办工人夜校,宣传马列主义,帮助工人提高阶级觉悟和文化水平,使工人群众认识到组织起来成立工会的重要性。1922 年 3 月 29 日,芜湖各界工人群众,不顾军警阻拦和镇压,联合召开芜湖劳动大会,庄严宣告成立芜湖劳工会,发表《芜湖劳工会宣言》。这是安徽省境内建立的第一个革命工会。1927年2月,北伐军进入安徽境内,占领了40多个县城。在中国共产党的领导和北伐军的推动下,安徽省总工会筹备委员会于 3 月初在省会安庆宣告成立,中共党员舒传贤任筹备委员会委员长。在此前后,北伐军占领的多数县相继成立工会组织,全省工会会员达8万人。不久,在国民党反动派制造的安庆“三·二三”反革命事变后,安徽的进步工会被查封、解散。国民党反动派在安庆、芜湖、六安等地大肆搜捕共产党人和工会领导人,白色恐怖笼罩安徽。然而,野火烧不尽,春风吹又生。安徽军民在党的领导下,土地革命时期,创建了皖西北革命根据地,建立了皖西北特区总工会和各苏区县总工会。同时,在白区芜湖、宿县、滁县等地,也建立了一批赤色工会,对敌人开展秘密或公开的斗争。抗日战争时期创建的淮南、淮北和皖江抗日根据地,也都建立了工人抗敌协会、工人抗日救国会、职工联合会、总工会等组织。

新中国成立前,尽管安徽民族工业发展相当弱小,安徽工人阶级人数也较少,但安徽工人阶级队伍已经成为推动社会进步的一支重要力量。(安徽省委党史研究院资料信息处处长余祖本整理)