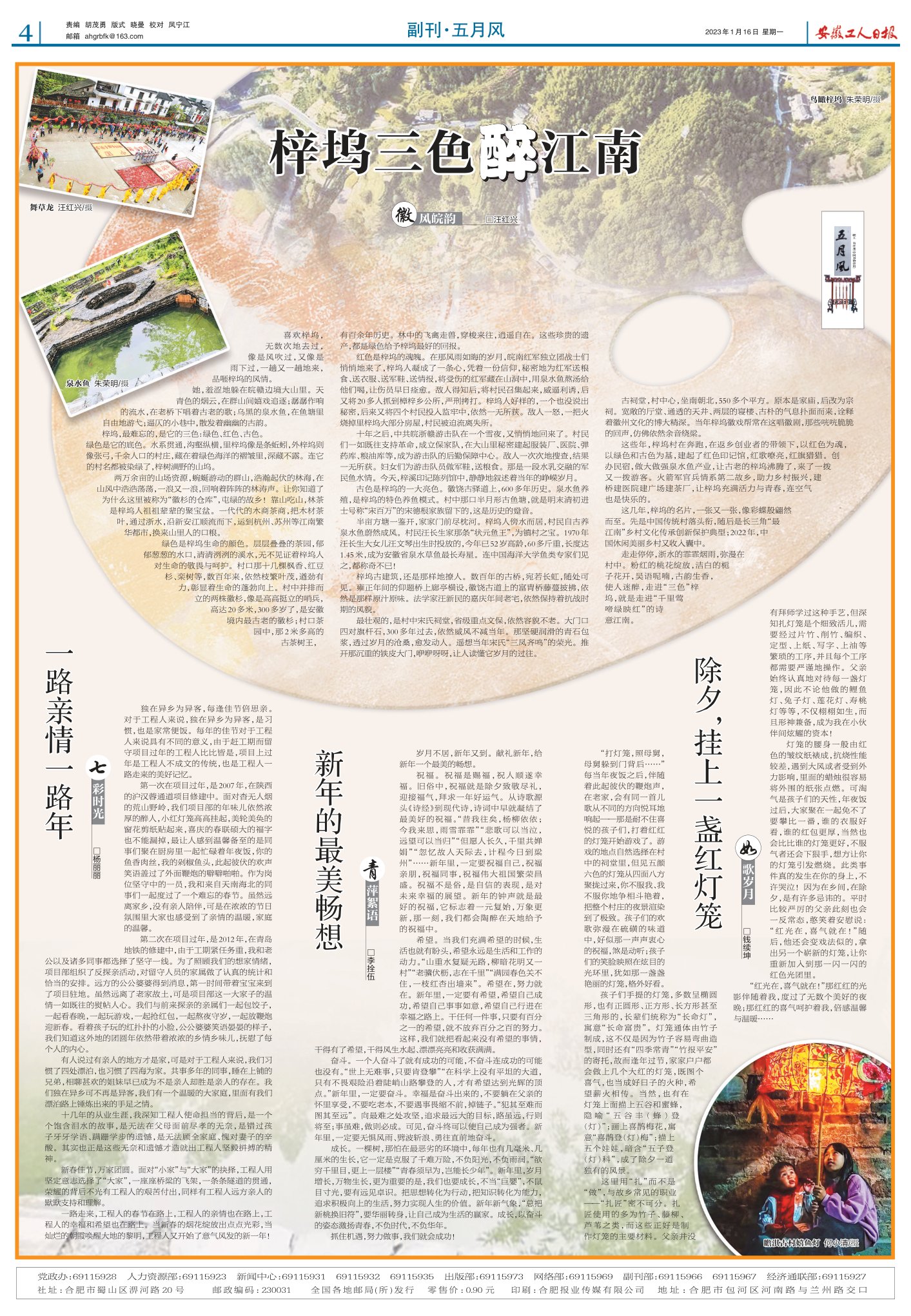

喜欢梓坞,无数次地去过,像是风吹过,又像是雨下过,一趟又一趟地来,品咂梓坞的风情。

她,羞涩地躲在皖赣边境大山里。天青色的烟云,在群山间嬉戏追逐;潺潺作响的流水,在老桥下唱着古老的歌;乌黑的泉水鱼,在鱼塘里自由地游弋;逼仄的小巷中,散发着幽幽的古韵。

梓坞,最难忘的,是它的三色:绿色、红色、古色。

绿色是它的底色。水系贯通,沟壑纵横,里梓坞像是条蚯蚓,外梓坞则像张弓,千余人口的村庄,藏在着绿色海洋的褶皱里,深藏不露。连它的村名都被染绿了,梓树满野的山坞。

两万余亩的山场资源,蜿蜒游动的群山,浩瀚起伏的林海,在山风中浩浩荡荡,一浪又一浪,回响着阵阵的林涛声。让你知道了为什么这里被称为“徽杉的仓库”,屯绿的故乡!靠山吃山,林茶是梓坞人祖祖辈辈的聚宝盆。一代代的木商茶商,把木材茶叶,通过浙水,沿新安江顺流而下,运到杭州、苏州等江南繁华都市,换来山里人的口粮。

绿色是梓坞生命的颜色。层层叠叠的茶园,郁郁葱葱的水口,清清洌洌的溪水,无不见证着梓坞人对生命的敬畏与呵护。村口那十几棵枫香、红豆杉、栾树等,数百年来,依然枝繁叶茂,遒劲有力,彰显着生命的蓬勃向上。村中并排而立的两株徽杉,像是高高挺立的哨兵,高达20多米,300多岁了,是安徽境内最古老的徽杉;村口茶园中,那2 米多高的古茶树王,有百余年历史。林中的飞禽走兽,穿梭来往,逍遥自在。这些珍贵的遗产,都是绿色给予梓坞最好的回报。

红色是梓坞的魂魄。在那风雨如晦的岁月,皖南红军独立团战士们悄悄地来了,梓坞人凝成了一条心,凭着一份信仰,秘密地为红军送粮食、送衣服、送军鞋、送情报,将受伤的红军藏在山洞中,用泉水鱼熬汤给他们喝,让伤员早日痊愈。敌人得知后,将村民召集起来,威逼利诱,后又将20多人抓到樟梓乡公所,严刑拷打。梓坞人好样的,一个也没说出秘密,后来又将四个村民投入监牢中,依然一无所获。敌人一怒,一把火烧掉里梓坞大部分房屋,村民被迫流离失所。

十年之后,中共皖浙赣游击队在一个雪夜,又悄悄地回来了。村民们一如既往支持革命,成立保家队,在大山里秘密建起服装厂、医院、弹药库、粮油库等,成为游击队的后勤保障中心。敌人一次次地搜查,结果一无所获。妇女们为游击队员做军鞋,送粮食。那是一段水乳交融的军民鱼水情。今天,梓溪印记陈列馆中,静静地叙述着当年的峥嵘岁月。

古色是梓坞的一大亮色。徽饶古驿道上,600 多年历史。泉水鱼养殖,是梓坞的特色养鱼模式。村中那口半月形古鱼塘,就是明末清初进士号称“宋百万”的宋德根家族留下的,这是历史的跫音。

半亩方塘一鉴开,家家门前尽枕河。梓坞人傍水而居,村民自古养泉水鱼蔚然成风。村民汪长生家那条“状元鱼王”,为镇村之宝。1970年汪长生大女儿汪文琴出生时投放的,今年已52岁高龄,60多斤重,长度达1.45米,成为安徽省泉水草鱼最长寿星。连中国海洋大学鱼类专家们见之,都称奇不已!

梓坞古建筑,还是那样地撩人。数百年的古桥,宛若长虹,随处可见。雍正年间的仰题桥上廊亭横设,徽饶古道上的富胄桥藤蔓披拂,依然是那样原汁原味。法学家汪新民的嘉庆年间老宅,依然保持着抗战时期的风貌。

最壮观的,是村中宋氏祠堂,省级重点文保,依然容貌不老。大门口四对旗杆石,300 多年过去,依然威风不减当年。那坚硬润滑的青石包浆,透过岁月的沧桑,愈发动人。遥想当年宋氏“三凤齐鸣”的荣光。推开那沉重的铁皮大门,咿咿呀呀,让人读懂它岁月的过往。

古祠堂,村中心,坐南朝北,550 多个平方。原本是家庙,后改为宗祠。宽敞的厅堂、通透的天井、两层的寝楼、古朴的气息扑面而来,诠释着徽州文化的博大精深。当年梓坞徽戏帮常在这唱徽剧,那些咣咣脆脆的回声,仿佛依然余音绕梁。

这些年,梓坞村在奔跑,在返乡创业者的带领下,以红色为魂,以绿色和古色为基,建起了红色印记馆,红歌嘹亮,红旗猎猎。创办民宿,做大做强泉水鱼产业,让古老的梓坞沸腾了,来了一拨又一拨游客。火箭军官兵情系第二故乡,助力乡村振兴,建桥建医院建广场建茶厂,让梓坞充满活力与青春,连空气也是快乐的。

这几年,梓坞的名片,一张又一张,像彩蝶般翩然而至。先是中国传统村落头衔,随后是长三角“最江南”乡村文化传承创新保护典型;2022 年,中国休闲美丽乡村又收入囊中。

走走停停,浙水的霏霏烟雨,弥漫在村中。粉红的桃花绽放,洁白的栀子花开,吴语呢喃,古韵生香,使人迷醉,走进“三色”梓坞,就是走进“千里莺啼绿映红”的诗意江南。