1 月 12 日,国家档案局公布了第五批“中国档案文献遗产名录”的评选结果,共有 55 件(组)档案文献入选,由安徽省休宁县档案馆等联袂申报的《鱼鳞图册》名列其中而正式成为“国宝遗产”。加上此次同时入选的徽州文书精品《徽州谱牒》,以及此前已经入选的《明代徽州土地产权变动和管理文书》《明代徽州江氏家族分家阄书》,黄山市成为该项目全国地级市申报成功数最多的城市之一。

“鱼鳞图册”,是旧时为征派赋役和保护封建土地所有权而编制的土地登记簿册。册中将田地山塘挨次排列、丘段连缀地绘制在一起,标明所有人、四至,由于绘出的田亩图形“形若鱼鳞”,又装订成册,因而这些小册子被称之为“鱼鳞图册”。

“鱼鳞图册”对于中国土地制度史等领域的研究,对于中国古代反腐文化的研究,都有着重要的价值和意义。

朱元璋与“鱼鳞图册”

1368年,朱元璋在取得全国政权正式建立明朝之后,洪武元年伊始所做的第一件大事,就是普查户口,建立“黄册”制度;丈量土地,编制“鱼鳞图册”。

元末之际,天下大乱,生灵涂炭,百姓们纷纷揭竿而起,无非就是为了实现“耕者有其田”。当上皇帝后不久,朱元璋发现许多富民隐瞒田产、逃避徭役,因而开始了大刀阔斧的土地赋役制度改革。这位出生于安徽凤阳的“和尚皇帝”明白,封建政权的基础是土地和人民。于是,他在继承宋元相关制度的基础上,启动了全国范围的“黄册”和“鱼鳞图册”的编造措施。朱元璋建立两册(“黄册”和“鱼鳞图册”)的目的,是对人口和土地进行大清理,打击地主富豪兼并土地、隐瞒田产、逃避徭役,是朱元璋发明的一大反腐力举。

与“鱼鳞图册”相辅而行的还有“黄册”,即户口登记簿。前者以田为母,以人户为子,用于稽查田亩编号四至等;后者以人户为母,以田为子,用于定徭役、征赋税。两者互相印证,“相须而不可无”,同为封建国家征收赋役、管理土地民户的依据。

据安徽大学徽学研究中心特聘教授栾成显在《明代黄册研究》中写道:“黄册”十年编造一次,以户为主,详载各户的人丁与产业结合状况,凡属同一业户的坐落不同的土地皆登载于“黄册”中,官方即以此定户等,以户等征派徭役。可以看出,“黄册”制度的重点在“人”。而与之相配合的,则是以“地”为重点的“鱼鳞图册”制度。

休宁的“鱼鳞图册”

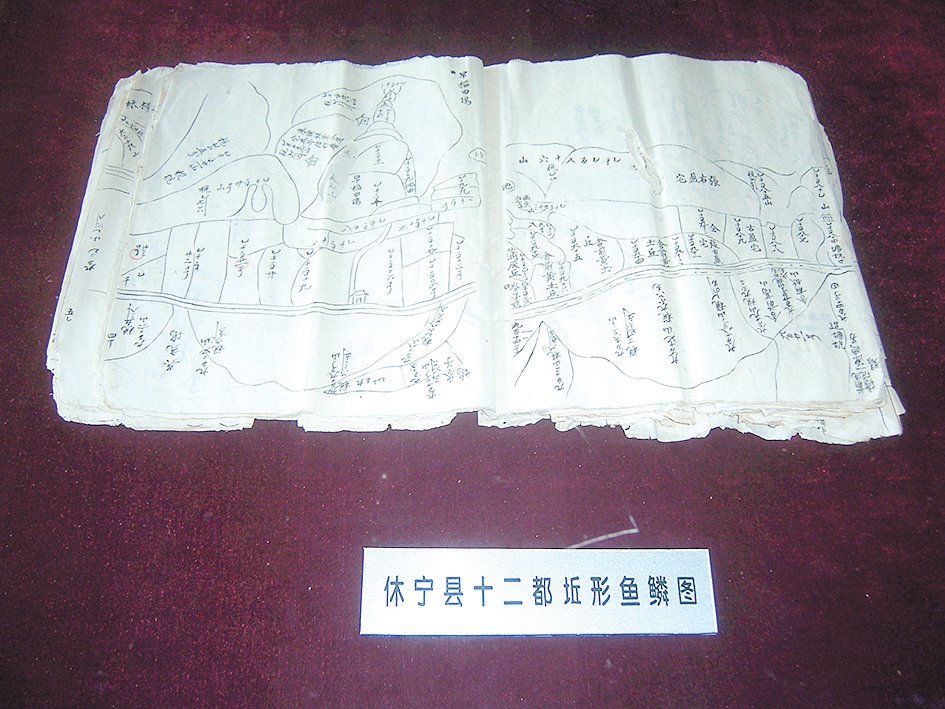

在休宁县档案馆的历史档案陈列室中,各种颜色发黄,透着墨香的书纸册薄,琳琅满目,其中尤为瞩目的是一种呈鱼鳞状的古代图册,这就是卷帙浩繁多达 1153 卷的“休宁鱼鳞图册”。图中将田地山塘挨次排列、丘段连缀地绘制在一起,就像一片片鱼鳞,鱼鳞图册由此得名。

清初,王公贵族的圈地、“三藩”霸据及鼓励地方乡绅垦荒的政策,客观上造成了土地兼并。于是清朝顺治四年(1647)和康熙二年(1663)再度重新编造,补造鱼鳞图册,现存“休宁鱼鳞图册”就是这一时期编修的,在以后的土地赋税管理中起了巨大的作用,被后人精心修补,妥善保存,一直使用到民国末期。

“休宁鱼鳞图册”,在县城4隅以天干编号,都图则采用“千字文”编号,开本大小不等,内容、格式亦有细微之异。图册载明了所有田亩方圆、四周界至、土地沃瘠、户主姓名以及日后使用过程中 300多年来的业主变化、挂税转移记录。它在承认和保护封建土地所有权的基础上,要求业主按亩纳税,凡图册上的土地买卖,要向地方政府办理田赋过割手续,因而记录的内容相当详细。

“休宁鱼鳞图册”真实反映了徽州私有土地管理中的土地转让、租佃、买卖、课税等关系,是研究徽州当时农村经济状况、农业荒垦政策、水利灌溉、土地测绘和田地转移频率节奏的依据,也是研究徽州商业和徽州农业之间关系的有力佐证,同时,它还是人类历史记忆的共同遗产。

(江志伟/文 汪苹/摄)