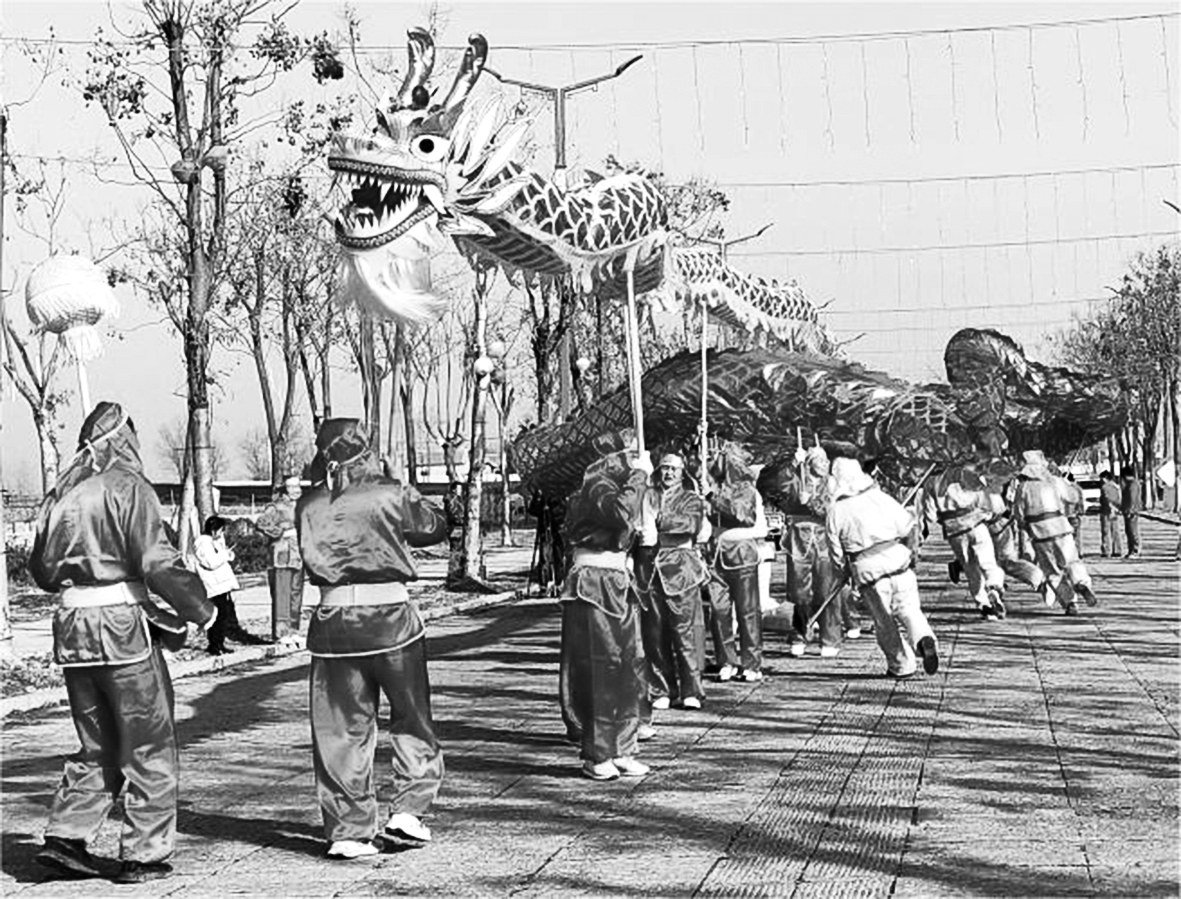

自古以来,龙是中华民族最古老的氏族图腾之一。舞龙灯是中华民族的传统文化活动和习俗。舞龙灯一般都在正月,各地时间不一,但到了正月十五,舞龙灯达到了高潮。我在省文化馆工作期间,看了不少各地的舞龙表演,其中印象较深的是蚌埠市固镇县垓下的舞龙表演,合肥市肥东县解集乡大邵村的洋蛇灯表演,黄山市歙县溪头镇汪满田村的嬉鱼灯表演,他们形成了各自的流派和套路,气势非凡,甚为壮观,独树一帜。

固镇县垓下历史悠久,文化底蕴深厚,4000 多年前就建立了史前古城。秦末,在这里发生了著名的楚汉相争大决战,演绎了霸王别姬、四面楚歌、十面埋伏等千古绝唱。垓下舞龙已有约 600 年的历史。我们见过各种大小不一,长短不一的龙,但有一点是相同的,那都是金黄色的龙,垓下制作的龙不是,它是一青一白的。在激昂铿锵的锣鼓声中,以旌旗、锣鼓、号角为前导,几十个人在引龙者手持龙珠的指挥下,两条一青一白的巨龙,神威凛凛,目光如炬,龙须飘动。龙头紧随龙珠,左右飞舞,舞成一道一道的圆环,谓之“九连环”。龙头和龙尾拢在一起,龙身紧贴左右,上下扇动,谓之“蝴蝶飞”。舞棒搭圆架,六人站在架上,整个龙在转动,谓之“金龙盘玉柱”,给人以强烈的视觉冲击,渲染的喜庆热闹气氛更加浓郁。

肥东县的洋蛇灯已有 600 多年的历史。相传元末明初,有一邵姓的婆媳为躲避元兵迫害,躲进一山洞,不巧正好遇到元兵。元兵见到婆媳二人,欲图不轨,这时,山风大作,雷电交加,暴雨倾盆,一条数丈长的白蟒飞下山崖,直扑山洞,口吐蛇珠,元兵惊散逃遁。婆媳得救,相安无事。三月后媳妇生下一子,取名“思明”。当邵思明至 18 岁时,母亲告知其事,邵思明为知恩图报,发动全村扎洋蛇灯,纪念这一逢凶化吉的日子。

洋蛇灯前有球状蛇珠,蛇头有 99 只角,每节灯由一人执棍操持,舞时模仿蛇的姿态,诙谐风趣,堪称绝技。在表演前需写四对牌灯,一对写风调雨顺,一对写国泰民安,一对写洋蛇灯的来历,一对写灯艺简介,牌灯后有两个“三眼铳”,装置火药,以炮助威。后面紧跟 20 管笛子,两个大鼓。头出音乐鼓点平缓,尾出音乐鼓点轻快,流畅。头尾双出,音乐节奏急促铿锵亢奋,给人以超乎寻常、振奋人心之感。表演时有长蛇出海、走径折、摇大车、四蟒翻身、盘宝塔等动作。洋蛇灯扎灯技巧精湛,表现形式独特,在我国众多舞龙灯中十分稀有。

歙县汪满田村的鱼灯始于明朝初期。据说汪满田的鱼灯与“火”有关。以前汪满田村时有火灾发生,起因是村西山上的光滑大岩石——“火镜”所致,所以当地有风水师指点迷津,“欲克火,先祭鱼。”因鱼以水为生,水能克火,当地遂以支堂房派为单位,兴起了田街、里村和柏枝园等共6

个鱼会,每年正月十三至十六日,全村出动舞着五彩斑斓的鱼灯,举行浩大的祭祀之礼,祈求平安祥和。鱼灯以鲤鱼为型,先用竹片扎架,外层用棉纸装裱,彩绘鱼头、鱼鳞,头有“王”字,嘴有双须。最大的鱼王灯,长约8米,高2米多,内点蜡烛百余支,需二十多壮汉才能举起。鱼灯队伍以“风调雨顺、五谷丰登、国泰民安、万民乐业”旗开路,或快速盘旋,或左右摇摆,或上下跳跃,摆起各种舞姿,同时,烟花爆竹一浪高过一浪,场面十分壮观。

龙舞、蛇摆、鱼跃,象征着国泰民安,风调雨顺,五谷丰登,六畜兴旺。并由此形成了丰富灿烂的民族传统文化——龙文化。

(王唯唯)