20 世纪 50 年代,在中共华东局和上海市委“支援安徽建设”的号召下,一大批城市青年来到芜湖落户,尤其是一批上海企业内迁芜湖,将现代设备、先进技术、科学管理带到芜湖,为芜湖工业企业注入了新的活力。

1952 年,上海永德棉织厂是上海第一家内迁芜湖的纺织企业,并入芜湖纺织厂。1954 年,“芜纺”又先后吸纳上海嘉定嘉丰纺织厂和无锡振兴纱厂的投资,建成了一个3094 平方米的织布车间,产品增加了机织棉布、绒呢、开司米、花绒布等。由此,芜湖纺织厂成了当时安徽最大的纺织厂,并一跃成为全省大型骨干纺织企业。

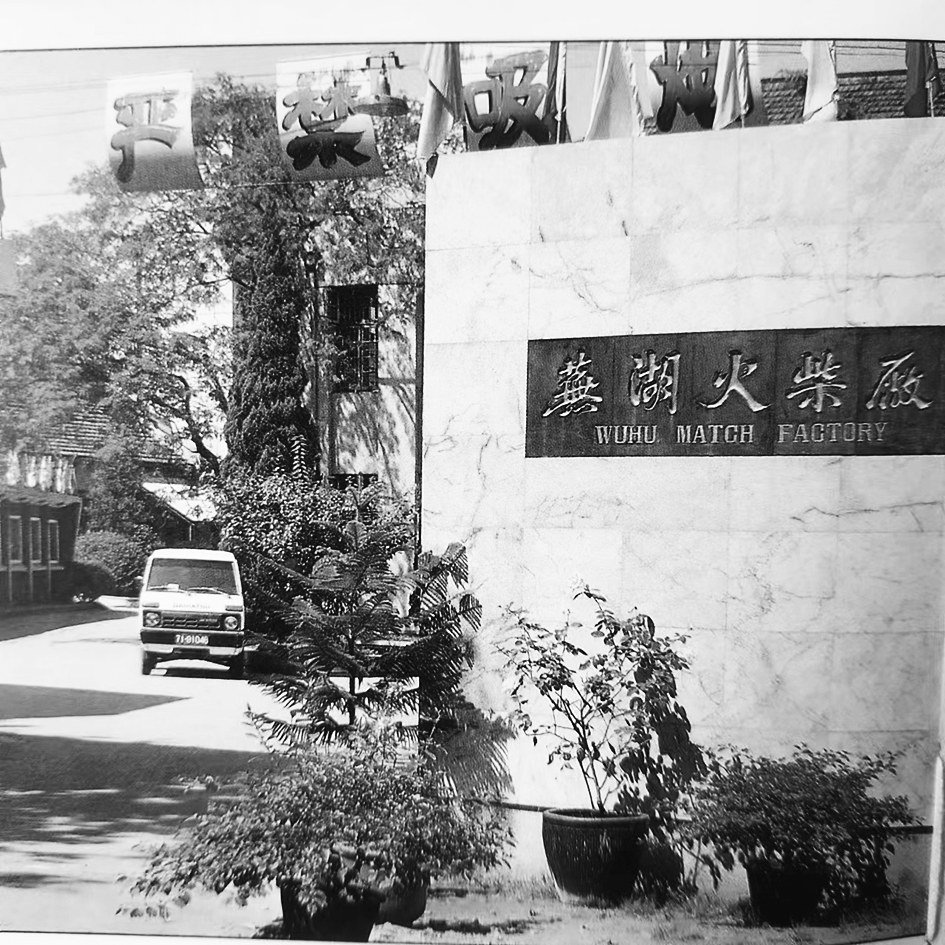

1956 年 7 月,上海公私合营的中国火柴厂内迁芜湖,并入 1920 年创办的安徽第一家火柴厂——芜湖火柴厂,1962 年,改名为“芜湖敦煌火柴厂”,次年,火柴年产量达到 26.52 万件,生产能力大大提高,产品除“芜湖”“淮海”“镇江”等注册名牌的安全火柴外,还试制生产出高、中档火柴,如敦煌火柴、抗风火柴、信号火柴等品种,其中“海鸥”牌信号火柴、“海帆”牌抗风火柴填补了省内空白。

1973 年,研制以纸代木的蜡梗火柴。“寓言”牌蜡梗火柴,荣获1983 年轻工业部优秀新产品奖。

1956 年 11 月,上海蓓蓓饼干厂、大成糖果厂、工利面包厂内迁芜湖,共同组建了芜湖市食品厂,后更名“芜湖市永康食品厂”。1960 年 8 月,上海航空牙刷厂内迁并入芜湖市合众牙刷厂,改名“芜湖市合众塑料厂”;1966 年转为国营,定名为第一塑料厂;1972 年,首创“聚丙乙烯抽丝蒸汽管道法”“平膜热板拉伸法”新工艺国产聚丙烯原料的新途径,生产工艺成熟;1977 年试制成功圆织机,1978 年受到全国科学大会表彰。

1960 年,上海茂森篷帆厂内迁并入芜湖市帆布厂,后组建成立了“芜湖市强力帆布厂”,新厂改变了原厂只能单一生产篷布的历史,增加了车篷布、塔衣、汽车篷等各类帆布制品及军用产品,并开始研制电影银幕。1960 年底正式投产电影银幕,成为全国第一家生产电影银幕的工厂,填补了国内在这一产品上的空白。

上海内迁企业改变了芜湖工业布局,大量上海人员、技术人才的支援是对芜湖工业的最大支持。截至 20 世纪50 年代末统计,除每年分配来芜湖的上海毕业生外,有一万余名上海青年来到芜湖安家立业,这批青年大多是初中毕业生,他们有知识、头脑灵活、见过世面,几年后都成了工厂的技术骨干,有的人还担任了技术厂长等行政职务。其中火柴厂、电表厂等技术厂长均是上海内迁人员。尤以原上海火柴厂技师,后成为芜湖火柴厂副厂长和总工程师的赵仲凯最为突出。此间,他曾被派遣出国作为中国援外专家,并两次荣获省劳模称号。

自 20 世纪 50 年代中期至“文革”前夕,在芜湖市交委、市经计委、市总工会组织下,分两批派遣 16 家企业共 131人赴上海学习,取得先进经验 735 条。上海企业对芜湖企业的对口支援和扶助,惠及近百家芜湖企业。

以芜湖永康食品厂为例,合并后的第二年即 1957 年就扩建了汽水车间,1958 年又扩建了奶糕车间,此两项产品均填补了皖南地区的空白,其主导产品蓓蓓饼干更是畅销大江南北,被列为“安徽传统食品”。

产品质量是企业生存的命根子。合并后许多工厂纷纷将提高产品质量作为重点来抓,向上海看齐,将产品质量以赶上、超过上海同类产品为企业目标。很快效果显现:芜纺厂的棉布下机正品率由原来的 60%左右上升到99%;市新中烟厂的名牌卷烟“乐华”牌被列为全省同级烟厂中第一名,质量已赶上全国同等级名牌烟“指南针”;永康食品厂柠檬汽水质量已赶上上海著名品牌“正广和”,果子酱已赶上上海“天星”和“冠生园”两家老字号企业产品。华桥皮鞋厂、永久制革厂、造漆厂等多家企业产品质量均达到上海同类产品的质量。

在设备支持和先进技术交流上,上海更是慷慨。在上海各工业部门协调下,上海针织内衣公司一次性无偿调拨新机器共 400 台给芜湖;为解决芜湖急需的技术人才,1958 年下半年,上海又支持芜湖 200 多人,涉及仪表、铣刨、冷作、水电安装、电机、机床维修等技术工种,对口解决技术。

60 多年来,上海内迁企业、对芜湖企业的支援和扶助,从设备、技术、人才到管理经验各方面,给芜湖工业的发展壮大做出了积极贡献。支援芜湖的技术人员和工人将青春奉献给了美丽的江城,又把汗水洒向了芜湖肥沃的土地,芜湖人民永远铭记上海人民这段无私的大爱。尤其是在其后数十年间,两地工厂企业的相互交流和技术人员的互访更促进了两市的现代化发展。这种比黄金还珍贵的两地工业情,必将载入沪芜两地的史册。(范守义)