泾县,一片红色的热土。1938 年至 1941 年,中共中央东南局和新四军军部曾驻扎在泾县云岭,周恩来、陈毅、叶挺、项英、曾山等老一辈无产阶级革命家曾在这里指挥铁军驰骋大江南北,抗日救国。

1938 年,一位 20 多岁的青年,带着安源煤矿党支部书记的介绍信,前往南昌寻找新四军。几经周折,他来到位于泾县云岭的新四军军部,参加了新四军,被安排在军械所负责修枪。从此,他便把一生献给了人民军队的兵工事业。他,就是被誉为中国的“保尔·柯察金”吴运铎。

吴运铎,祖籍武汉蔡甸,1917 年生于江西萍乡,他 6 岁时进入煤矿东区职工子弟小学就读。年少的他对机械产生浓厚的兴趣,那时他最大的梦想就是当一名管理机器的工人。1931年,他随家人迁到湖北黄石,进煤矿当学徒。在繁重劳动的间隙,他把车间里的一个小阁楼打扫干净,当成“书房”兼“实验室”,把装机器的破木箱翻过来当书桌,又用省吃俭用的钱买来一些工业小丛书,学习机械知识。1939年5月,他加入中国共产党,在泾县云岭新四军司令部修械所的茅草棚子里开始了自己的军工生涯。

当时的条件,在今天回述起来,简陋、粗糙得不可思议——把水井的辘轳固定在一个支架上,井绳上吊一块100 多公斤的铁疙瘩,就成了锻打枪体、炮弹壳的“手摇汽锤”;在磨粮食的石磨轴上,套一条粗布缝制的传送带,就成了“人推发动机”;将手电筒灯珠磨出一个口往里面塞火药,一通电就成了“电发雷管”;工作受伤后则是用磁铁吸弹片,用蚂蟥吸伤口的血;还有拉风箱、抡大锤、点汽灯……怎么看也是一个乡村铁匠铺。美国女记者史沫特莱在参观了新四军军部修械所后说:“你们这个兵工厂真是世界上极难得的兵工厂。”但就是这样极难得的兵工厂建成我军第一个军械修造车间,并首次制造出步枪;制造出我军第一批平射炮和枪榴弹;制造出42毫米口径、射程可达4公里的火炮;研制了拉雷、电发踏雷、化学踏雷、定时地雷等多种地雷;在只有8个人的条件下,年产60万发子弹……

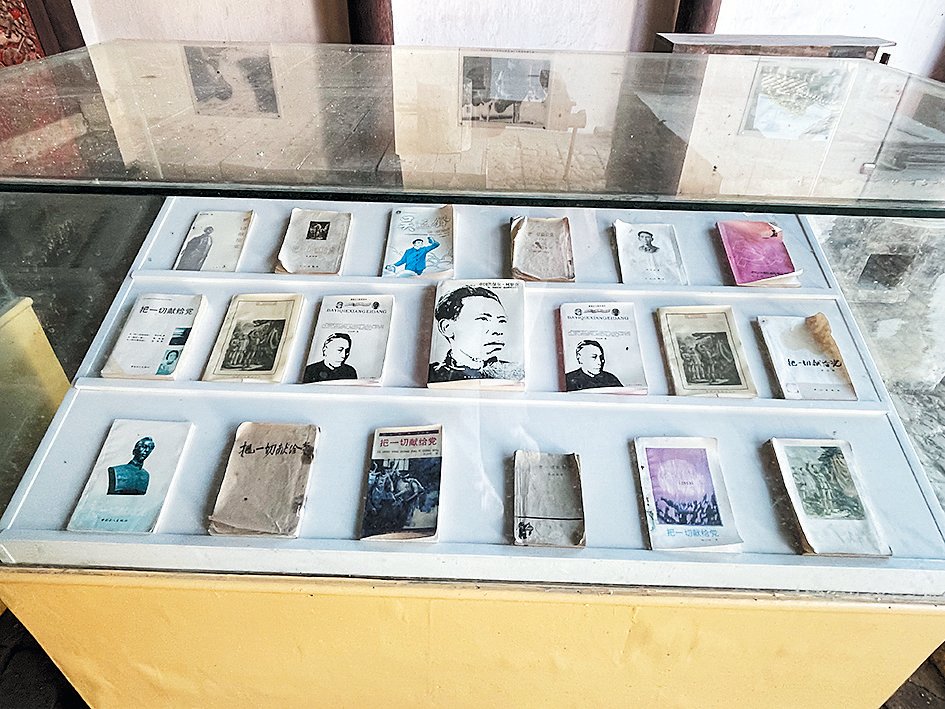

吴运铎在他的自传体小说《把一切献给党》中这样描述道:“我收集了敌人打过来的各种各样没有爆炸的炮弹,把它拆开,又把每个弹壳、弹尾和信管锯开,通过实地解剖来掌握炮弹的构造原理和制造知识。”

为了制造符合需要的迫击炮弹,吴运铎一次次地从战场上找来未引爆的炮弹,拿到实验场进行拆解,他将炮弹零件一个一个地拆开记录在本子上,绘制在图纸上,并坚持让其他人先撤离现场。有一次,不幸发生了,当他把一枚炮弹全部拆开时,导火装置不慎受到碰撞,引起了爆炸,他的左手4个手指被炸飞,左膝盖炸出了碗口大的伤。但在昏迷了15天后,他拖着残缺的身体,又回到了工厂。

“只要我活着一天,我就一定为党为人民工作一天。”在无数次这样的拆解炮弹和制作炮弹中,他与死神多次擦肩而过,全身负伤达100多处。经年累月,在身上留下了20余次手术的疤痕和没有取出的几十块弹片。但他仍以顽强毅力战胜伤残,坚持战斗在生产第一线。

革命战争期间,他主持设计研制成功枪榴筒,参与设计制造37毫米平射炮以及定时、踏火等各种地雷,大大提升了部队火力。新中国成立后,吴运铎又历任株洲兵工厂厂长、中南兵工局副局长等职,主持多项兵器科研工作,培养了大批军工人才,为国防现代化和改善部队装备作出重要贡献。

1951 年 10 月 5 日,中央人民政府政务院和中华全国总工会授予他特邀全国劳动模范称号,《人民日报》发表《钢铁是这样炼成的》专题报道,介绍中国的保尔·柯察金、兵工功臣吴运铎。他的名字传遍全国,成为家喻户晓的英雄人物。1953年7月,他出版《把一切献给党》自传体小说,引起广泛的社会反响。

2022 年 10 月,安徽省总工会命名英雄当年战斗过的地方“新四军军部旧址纪念馆-修械所旧址”为首批弘扬劳模精神劳动精神工匠精神安徽省职工教育基地,激励着一代又一代劳动者为祖国的繁荣富强而拼搏。

(宣城市总工会/供稿)