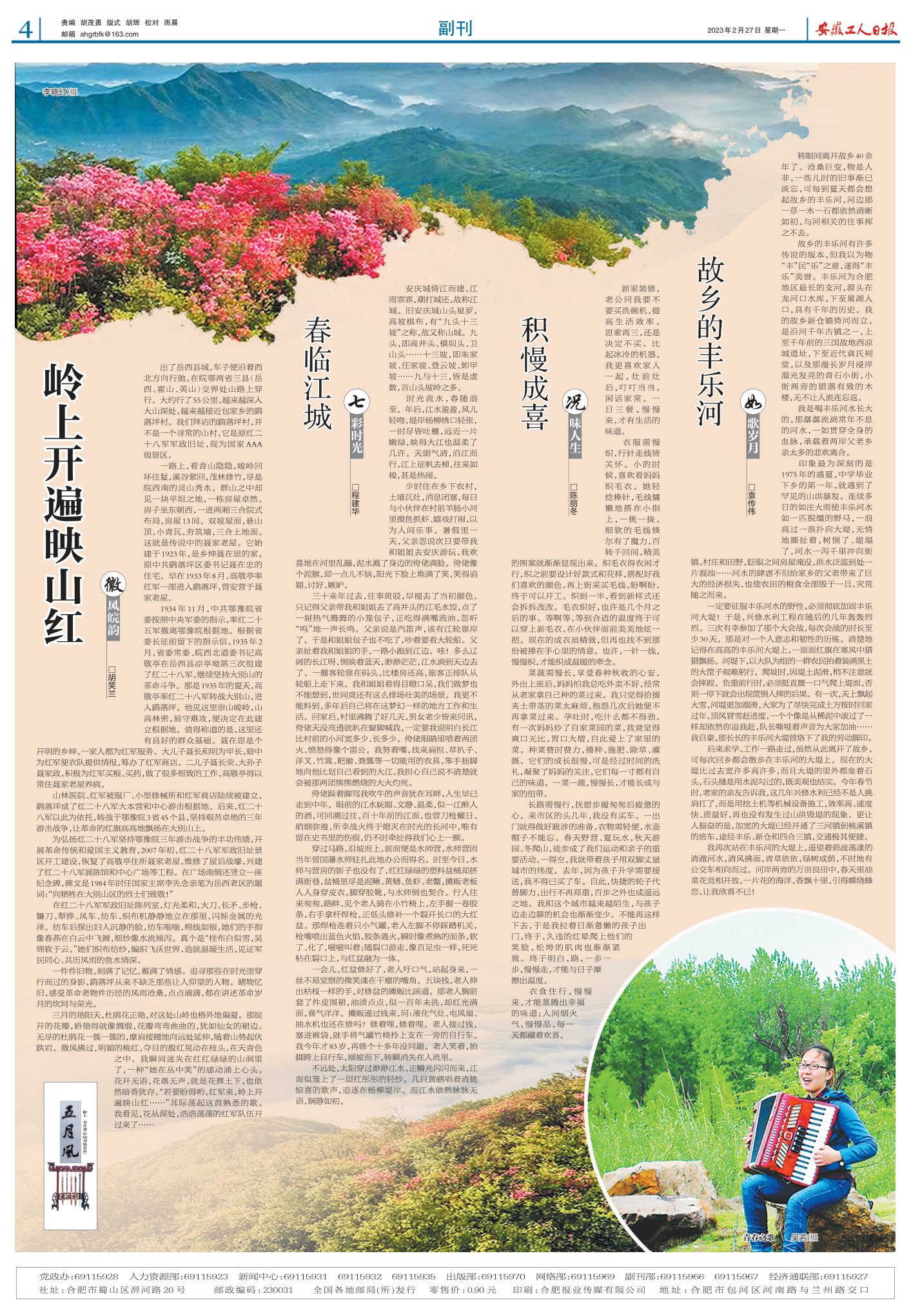

安庆城倚江而建,江雨霏霏,潮打城还,故称江城。旧安庆城山头星罗,高坡棋布,有“九头十三坡”之称,故又称山城。九头,即高井头、横坝头、卫山头……十三坡,即朱家坡、任家坡、登云坡、卸甲坡……九与十三,皆是虚数,言山头坡岭之多。

时 光 流 水 ,春 随 浪至。年后,江水盈盈,风儿轻吻,堤岸杨柳绣口轻张,一时尽皆吐穗,远近一片嫩绿,映得大江也温柔了几许。天朗气清,沿江而行,江上征帆去棹,往来如梭,甚是热闹。

少时住在乡下农村,土墙瓦灶,消息闭塞,每日与小伙伴在村前羊肠小河里摸鱼抓虾、嬉戏打闹,以为人间乐事。暑假里一天,父亲忽说次日要带我和姐姐去安庆游玩,我欢喜地在河里乱蹦,泥水溅了身边的侉佬满脸。侉佬像个泥猴,却一点儿不恼,阳光下脸上堆满了笑,笑得谄媚、讨好、嫉妒。

三十来年过去,往事斑驳,早褪去了当初颜色。只记得父亲带我和姐姐去了高井头的江毛水饺,点了一屉热气腾腾的小笼包子,正吃得满嘴流油,忽听“呜”地一声长鸣。父亲说是汽笛声,该有江轮靠岸了。于是和姐姐包子也不吃了,吵着要看大轮船。父亲扯着我和姐姐的手,一路小跑到江边。哇!多么辽阔的长江呀,倒映着蓝天,渺渺茫茫,江水淌到天边去了。一艘客轮靠在码头,比楼房还高,旅客正排队从轮船上走下来。我和姐姐看得目瞪口呆,我们做梦也不能想到,世间竟还有这么排场壮美的场景。我更不能料到,多年后自己将在这梦幻一样的地方工作和生活。回家后,村里沸腾了好几天,男女老少皆来问讯,侉佬天没亮透就趴在窗脚喊我,一定要我说明白长江比村前的小河宽多少、长多少。侉佬眼睛里喷着两团火,愤怒得像个雷公。我努着嘴,找来扁担、草扒子、洋叉、竹篙、耙锄、粪瓢等一切能用的农具,笨手拙脚地向他比划自己看到的大江,我担心自己说不清楚就会被那两团熊熊燃烧的大火灼死。

侉佬跺着脚骂我吹牛的声音犹在耳畔,人生早已走到中年。眼前的江水妩媚、文静、温柔,似一江醉人的酒,可回溯过往,百十年前的江面,也曾刀枪耀日、硝烟弥漫,所幸战火终于熄灭在时光的长河中,唯有留在史书里的伤痕,仍不时牵扯得我们心上一颤。

穿过马路,沿坡而上,前面便是水师营,水师营因当年曾国藩水师驻扎此地办公而得名。时至今日,水师与营房的影子也没有了,红红绿绿的塑料盆桶却挤满街巷,盆桶里尽是泥鳅、黄鳝、鱼虾、老鳖,摊贩老板人人身穿皮衣,脚穿胶靴,与水师倒也契合。行人往来匆匆,路畔,见个老人骑在小竹椅上,左手握一卷胶条,右手拿杆焊枪,正低头修补一个裂开长口的大红盆。那焊枪连着只小气罐,老人左脚不停踩踏机关,枪嘴喷出蓝色火焰,胶条遇火,瞬时像煮熟的面条,软了、化了,嗞嗞叫着;随裂口游走,像百足虫一样,死死粘在裂口上,与红盆融为一体。

一会儿,红盆修好了,老人吁口气,站起身来,一丝不易觉察的微笑漾在干瘪的嘴角。五块钱,老人伸出枯枝一样的手,对修盆的摊贩比画道。那老人胸前套了件皮围裙,油渍点点,似一百年未洗,却红光满面,喜气洋洋。摊贩递过钱来,问:液化气灶、电风扇、抽水机也还在修吗?修着哩,修着哩。老人接过钱,塞进裤袋,就手将气罐竹椅拎上支在一旁的自行车。我今年才83岁,再修个十多年没问题。老人笑着,抬脚跨上自行车,顺坡而下,转瞬消失在人流里。

不远处,太阳穿过渺渺江水,正鳞光闪闪而来,江面似笼上了一层红彤彤的轻纱。几只黄鹂唱着清脆惊喜的歌声,追逐在杨柳堤岸。而江水依然脉脉无语,娴静如初。