像他们那样的工人,今天绝难见到。他们原先并非产业工人,而是一些行帮气息浓厚的白铁匠人。随着白铁业的萧条,白铁匠大都进了工厂,改行当了冷作工。冷作工和白铁匠并不太隔行,不过是白铁皮变成厚钢板,小榔头换作大铁锤,因为做的都是大件活,行内戏称之为“大工匠”。

数十年前,我被招进这家工厂当了工人。我没有师傅,或者说没有固定的师傅,今天给这个帮忙,明天当那个的下手。师傅们对技术大都保守,对外人更存戒心,传授技术,多为本乡子弟,对外乡外姓一般不传,即便传,也非得“考验”你好久,直至与他达到“师徒如父子”的情分,他才肯将工具箱的钥匙交给你——莫小看这把钥匙,它是个重要关目:钥匙交给你,说明他已认你作弟子,愿意教你了。如果再让你给他做点私事,比如买烟、泡茶、打开水、因什么事跑个腿,那简直视你如本家子弟了。这只有那些脑壳灵光的小青工才有这种机遇。我高中毕业当的学徒,年龄大,也笨,自然始终没有得到师傅们的垂青。

所谓师傅教,就是他做活时允许你在一旁看,而外人是不让看的,特别是关键部位,以防被人“剽学”。来了人,他就抽烟喝茶聊大天,或装模作样“捡场子”,意在逐客。遇到耐烦的师傅,可能让你动手做做,这就是“教”了,什么口传耳授,悉心点拨,手把手地教,这种幸运至少我从未遇到过。

那时,我的这些师傅们的“理论”水平很低。我刚进厂时,好几个师傅颇自得地考问我:“晓得3.14么?”我一哂,一口气把圆周率背到9位数,惊得他们一个个目瞪口呆。圆周率是计算筒形器物展开料必不可少的数据,其时,这一概念刚在他们之中普及。

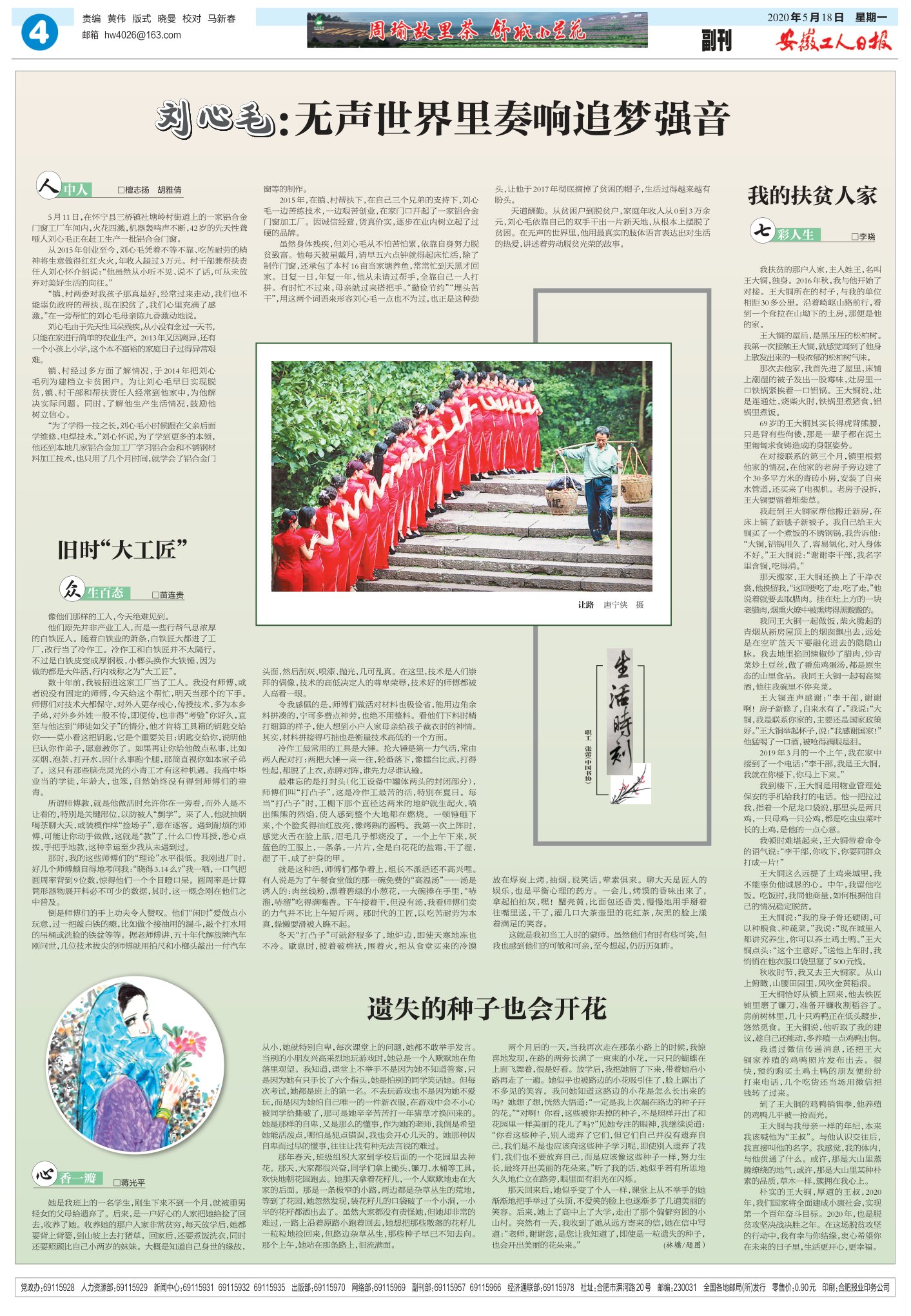

倒是师傅们的手上功夫令人赞叹。他们“闲时”爱做点小玩意,过一把敲白铁的瘾,比如做个接油用的漏斗,敲个打水用的吊桶或洗脸的铁盆等等。据老师傅讲,五十年代解放牌汽车刚问世,几位技术拔尖的师傅就用拍尺和小榔头敲出一付汽车头面,然后刮灰、喷漆、抛光,几可乱真。在这里,技术是人们崇拜的偶像,技术的高低决定人的尊卑荣辱,技术好的师傅都被人高看一眼。

令我感佩的是,师傅们做活对材料也极俭省,能用边角余料拼凑的,宁可多费点神劳,也绝不用整料。看他们下料时精打细算的样子,使人想到小户人家母亲给孩子裁衣时的神情。其实,材料拼接得巧拙也是衡量技术高低的一个方面。

冷作工最常用的工具是大锤。抡大锤是第一力气活,常由两人配对打:两把大锤一来一往,轮番落下,像擂台比武,打得性起,都脱了上衣,赤膊对阵,谁先力尽谁认输。

最难忘的是打封头(化工设备中罐体两头的封闭部分),师傅们叫“打凸子”,这是冷作工最苦的活,特别在夏日。每当“打凸子”时,工棚下那个直径达两米的地炉就生起火,喷出熊熊的烈焰,使人感到整个大地都在燃烧。一顿锤砸下来,个个脸炙得油红放亮,像烤熟的酱鸭。我第一次上阵时,感觉火舌在脸上舐,眉毛几乎都烧没了。一个上午下来,灰蓝色的工服上,一条条,一片片,全是白花花的盐霜,干了湿,湿了干,成了护身的甲。

就是这种活,师傅们都争着上,组长不派活还不高兴哩。有人说是为了午餐食堂做的那一碗免费的“高温汤”——汤是诱人的:肉丝线粉,漂着碧绿的小葱花,一大碗捧在手里,“哧溜,哧溜”吃得满嘴香。下午接着干,但没有汤,我看师傅们卖的力气并不比上午短斤两。那时代的工匠,以吃苦耐劳为本真,躲懒耍滑被人瞧不起。

冬天“打凸子”可就舒服多了,地炉边,即使天寒地冻也不冷。歇息时,披着破棉袄,围着火,把从食堂买来的冷馍放在烰炭上烤,抽烟,说笑话,荤素俱来。聊大天是匠人的娱乐,也是平衡心理的药方。一会儿,烤馍的香味出来了,拿起拍拍灰,嘿!蟹壳黄,比面包还香美,慢慢地用手掰着往嘴里送,干了,灌几口大茶壶里的花红茶,灰黑的脸上漾着满足的笑容。

这就是我初当工人时的蒙师。虽然他们有时有些可笑,但我也感到他们的可敬和可亲,至今想起,仍历历如昨。